�݂�Ȃ̂ӂ���2009�N2���� �ڎ�

�_���u�K��

1������_���u�K��n�܂�܂����B�J�u���ɂ̓A�C�}�X�N�Ɣ�����g���Ȃ��炯�₫�ٓ����������A�y�A�ɂȂ������̐��𗊂�ɃP�[�L��H�ׂ�̌����s���܂����B

�����̃f�[�^

H21.1.1����

| �����l�� | 40,777�l | (��) |

| ���ѐ� | 14,531���� | (��) |

| 65�Έȏ�l�� | 8,458�l | (��) |

| ����� | 20.7�� | (��) |

| �N���l���i14�ˈȉ��j | 6,263�l | (��) |

| �N���l���� | 15.4�� | (��) |

| ��l��炵�V�l�� | 536�l | (��) |

| �Q������V�l�� | 53�l | (��) |

| ��Q�Ҏ蒠�ێ��Ґ� | 1,737�l | (��) |

�i �j�����́A�挎��

2���q��ăT����

�݂�Ȃō�낤�I�n��̎q��ăT����

�玙���܂��܂��y�����Ȃ�悤�Ɏq��Ē��̂�������A���ꂳ��̒��ԍ����������܂��I

| �n�� | ���� | ���� | �ꏊ |

|---|---|---|---|

| �Ԗ�(���b�z�[�j | 2��6�� ���j���A18�� ���j�� | 9��30������11��30�� | �Ԗ�R�~�Z�� |

| �L�쌴�i���������j | 2��12�� �ؗj���A25�� ���j�� | 10��00������11��30�� | �L�쌴�R�~�Z�� |

| �|�i�i�ӂ�ӂ�j | 2��18�� ���j�� | 10��00������12��00�� | �|�i�R�~�Z�� |

| 2��5�� �ؗj���A27�� ���j�� | �|�i�w���N���u | ||

| ����i���灙����j | 2��5�� �ؗj���A12�� �ؗj�� 26�� �ؗj�� |

10��00������11��30�� | ����R�~�Z�� |

| ���i�����E�A�C�j | 2��4�� ���j���A18�� ���j�� | 9��30������11��30�� | �_�Z���^�[ |

�i�R�~���j�e�B�[�Z���^�[�@[��]�R�~�Z���j

�������͕ύX�����ꍇ������܂��B�܂��A�������ɂ��Ă��h�Ж����ł��m���߂��������B

���q��ăT�����̂��₢���킹�͎Љ�����c��ցi�d�b�R�X�S�|�P�Q�X�S�j

�������P��

���L�̊F�l���牷��������t������܂����B��t���Ⓒ�����i�̓{�����e�B�A�������̒n�敟���������Ɋ��p�����Ă��������܂��B

���L�̊F�l���牷��������t������܂����B��t���Ⓒ�����i�̓{�����e�B�A�������̒n�敟���������Ɋ��p�����Ă��������܂��B

| 12�� 1�� | ���� | �킩��Ə��� | 11,637�~ |

| 12�� 4�� | �a������(���j�O�d�H�꒷�t�l | �킩��Ə��� | 15,000�~ |

| 12�� 9�� | �O�d���V�Y�Ƌ����g���l���s�x���l | 12,000�~ | |

| 12��10�� | ���� | 18,500�~ | |

| 12��11�� | �R������l(�Ԗ�) | 20,000�~ | |

| 12��11�� | �Ԗ쒬���H������l | 30,000�~ | |

| 12��22�� | ���ɂ���̓����Y�Ԗ�X�l | 3,764�~ | |

| 12��25�� | ���̎R�X�|�[�c�N���u�l | 28,764�~ | |

| 12��27�� | ���� | 1,000�~ | |

| 1�� 5�� | �������q�l�i�瑐) | 20,000�~ | |

| 1�� 5�� | ��c���l�l�i�i��) | 100,000�~ | |

| 12�� 9�� | �Ԗ쒬�{�����e�B�A�A�����c��l | 11,112�~ | |

| 12��15�� | (��)�O�d�����z�m��O���x���l | 20,000�~ | |

| 12��15�� | ��|�H�[�ӂꂠ���l | 30,000�~ |

�Љ�����c��i�ی������Z���^�[���₫���j�ł́A�P�ӂ̂���t�����҂����Ă��܂��B����t�ɂ��Ă̂��q�˂́A�d�b 394-1294�܂ł��A�����������B

�x�r�[�}�b�T�[�W �Q���ҕ�W�ł�

�e�q���J��[�߂�X�L���V�b�v�̂ЂƂ̕��@�Ƃ��ăx�r�[�}�b�T�[�W��̌����Ă݂܂��H�@�p�p�̎Q�����劽�}�ł�!

| �����F | �����Q�P�N�R���Q��(���j��) �e�q�Q�T�g(�撅) �Q���P�R���i���j���j�����t�J�n ���O��A�Q�����ꂽ���͂��������������B |

| �ꏊ�F | ����R�~���j�e�B�[�Z���^�[(����x��) |

| ���ԁF | 10������11��30�� |

| �ΏہF | �Q�J������܂��n�C�n�C�����Ă��Ȃ��Ԃ���� |

| ���e�F | ���ۂɃ}�b�T�[�W�I�C�����g�p���āA�C���X�g���N�^�[�w���̂��ƃp�p�E�}�}���Ԃ���� �Ƀ}�b�T�[�W���s���܂��B �������A�I�C�����g�p����O�ɐԂ����̔��ɂ������A�畆�e�X�g���s���܂��B ���ی��t�ɂ��g�̑���E�玙���k�����{���܂��B |

| �Q����F | �T�O�O�~ |

| �������F | �傫�߂̃o�X�^�I���E�n���h�^�I���e�P���E�|�P�b�g�e�B�b�V���E�e�̃G�v�����E��q�蒠 |

�q��ă����[�G�b�Z�C �q��Ăb�����I(67�j

��������

�䂪�Ƃɂ͂P���P���́A���߂ł������ɐ��܂ꂽ�j�̎q(�R��)�����܂��B�Q�ɂȂ�܂ł͌��������Ȃ��S�z���Ă��܂������A����ȐS�z�𐁂�������̂悤�ɁA���ł̓p�p�ƃ}�}�̉�b������������A�܂Ƃ��Ƀe���r�������Ȃ��قǁA���[���Ƃ���ׂ��Ă��܂��B

�̂���D���ŋ@���������ƁA�Ђ�����̂��u�}�}���ꏏ�Ɂv�ƗU���Ă���܂��B���˂��肷�鎞���u�}�}������Ȃɂ����傤�[��������v�ƃ}�}�̋@���Ƃ���ł��܂��B�Ǝv�������u�}�}�I�I��������`�I�v�Ɠ{�����襥����܂�̌��B�҂Ԃ�ɁA�X�v�[���̂��Ƃ��u�v�[���v�����̖��O���u�������v�ƌ����Ă����������������v���A���ɂ��u���邳�[���I�v�ƌ����Ă��܂����Ƃ॥�

���̂悤�ɖ��������A�䂪�q�̊�{���y�ɐU���Ă��܂������ԂQ�l�ʼn߂�����̂����������Ȃ��Ǝv���A���N�S������̗c�t��������������������₵��������܂��B

�䂪�q�����܂�ĂR�N�ԁA�S�����̎��ɂ͕��ׂ��P�����ȏ�������a�b�f�ڎ�͊����M���M���B�W�����ŌҊߒE�P�Ɛf�f����O�o�ł��Ȃ����X�ƁA���낢�날��������ǎq�ǂ����������炱���ł������ƁA�o����F�B�A����̐l�B�Ɋ��ӂ��Ȃ���q�ǂ��ƈꏏ�ɐ������Ă��������ł��B

�����̐��x�Q

�Ⴊ����(��)�̎蓖�E�N����

�Ⴊ����(��)�̕��₻�̉Ƒ����Ɋւ���A�蓖��N���Ȃǂ̌o�ϖʂŐ������x�����镟���̐��x������������܂��B

��Q�Ҏ蒠���������̕���蒠�͖�������Ǐ�Q�ɂ����퐶���ɉ��Ȃǂ��K�v�ȕ��́A���x���Y�����邩�ǂ�������x�m�F����Ă͂������ł��傤���B

�����̐��x���̒��ɂ́A�������Q�����Ȃǂɉ����Ă��܂��܂Ȑ����Ȃǂ�����܂��̂ŁA�ڍׂ͂��ꂼ��̒S���@�֖��͑����ɂĕK�����m���߂��������B

| ��� | �� | ����(�ȉ��̂����ꂩ�ɊY�������) | ���e |

|---|---|---|---|

| (1)���ʎ����}�{�蓖 | �g�́E�m�I�E���_�ɏႪ�������鎙��(�Q�O�Ζ���)���A�ݑ�ŗ{�炵�Ă��镃��܂��͗{��� | �@���ȏ�̏Ⴊ���̂�����Ŏw��̐f�f���ɂĔF�����ꂽ���B�������g�̏�Q�Ҏ蒠�i3���ȏ�j�A�È�蒠�iA�j���������̕��́A�f�f���͕s�v�ł��B �������Ⴊ���̕��͕K���f�f�����K�v�ł��B |

�z�ɂ͌��z50,750�~��33,800�~�̂Q�̓���������܂��B �������A�ҋy�ѕ}�{�`���� ���P�̏����ƕ}�{�e���̐��ɂ��ΏۂƂȂ�Ȃ��ꍇ������܂��B |

| (2)��Q�������蓖 | ��Q�N�������Ă��Ȃ��A�ݑ�̂Q�O�Ζ����̕� |

�g�̏�Q�Ҏ蒠�i2���ȏ�j�A�È�蒠�iA�j�A���_�ی������蒠�i1���j���x�̏Ⴊ�����������̕��ŁA�w��̐f�f���ɂāA�d�x�̏�Q�̏�Ԃɂ��邽�߁A���퐶���ɂ����ď펞��삪�K�v�ƐR���F�肳�ꂽ���B | �z�͌��z14,380�~�ł��B�������A�ҋy�ѕ}�{�`���҂̏����ƕ}�{�e���̐��ɂ��A�ΏۂƂȂ�Ȃ��ꍇ������܂��B |

| (3)���ʏ�Q�Ҏ蓖 | �ݑ�̂Q�O�Έȏ�̕� | �z�͌��z26,440�~�ł��B�������A�ҋy�ѕ}�{�`���҂̏����ƕ}�{�e���̐��ɂ��A�ΏۂƂȂ�Ȃ��ꍇ������܂��B | |

| (4)�Ԗ쒬�S�g��Q��(��) �����蓖 | ��Q�Ҏ蒠���������̕� | (a)�g�̏Ⴊ���ҁF �R���ȏ� (b)�m�I�Ⴊ���ҁF �`�P�E�`�Q�E�a�P |

�z�͏�Q�敪�ⓙ���ɉ����A�N�z7,000�~����10,000�~���x������܂��B |

| (5)�����}�{�蓖 | �����̕ꖔ�͗{��� | �P�D�����d�x��Q(�g�̏�Q�Ҏ蒠�P��Q�����x�̏�Q���͍����N���̏�Q�P�����x�j��L���A�P�W�ɒB������Ȍ�̍ŏ��̂R���R�P���܂ł̊Ԃɂ��鎙��(�d�E���x�̏Ⴊ�����͂Q�O�Ζ���)��{�炵�Ă�����B �Q�D���������Ɏx���������I�N���̉��Z�Ώۂł͂Ȃ����B �R�D�������⑰�⏞�A���I�N�����ł��Ȃ����B �S�D�Ҏ��g�����I�N�������Ȃ����B |

�z�͌��z�łP�l�ڂ̎�����41,720�~�A�Q�l�ڂ�5,000�~���Z�A�R�l�ڈȍ~�P�l�ɂ�3,000�~���Z�B�������A��������������܂��B |

| ��� | �� | ����(�ȉ��̂����ꂩ�ɊY�������) | ���e |

|---|---|---|---|

| (7)��Q��b�N�� | �����N���ɉ������A�E�L�̑S�ĂɊY������Q�O�Έȏ�̕� | �P�D��Q�F���(���f������N�Z���ĂP�N�U�P�����o�߂������A�܂��͏ǏŒ肵����)�ɂP�E�Q��(�����N���@)�̏�Q�̏��(�����ނˁA�g�̏�Q�Ҏ蒠 �P�`�R���A�È�蒠�`�`�a�P���x�A���_��Q�Ҏ蒠�ێ���)�ɂȂ��Ă�����B �Q�D���f���ɔ�ی��҂ł��邱�ƁB �R�D���̕ی����[�t�v�������Ă��邱�ƁB |

����20�N�x�N���z990,100�~�i1���j �@�@�@�@792,100�~�i2���j 18�Γ��B�N�x�̖����܂łɂ���q�i�Ⴊ���҂�20�Ζ����j������ꍇ�́A�q�̐��ɂ���ĉ��Z�B |

| (7)��Q�����N�� | �����N���ɉ������A�E�L�̑S�ĂɊY������Q�O�Έȏ�̕� | �����N���ɉ������Ă���Ԃɏ��f���̂���a�C��P�K�ŏ�Q��b�N���̂P�����͂Q���ɊY�������Q�̏�ԂɂȂ����Ƃ��́A��Q��b�N���ɏ�悹���ď�Q�����N�����x������܂��B�܂��A��Q�̏�Ԃ��Q���ɊY�����Ȃ��y�����x�̏�Q�̂Ƃ��͂R���̏�Q�����N�����x������܂��B �@�Ȃ��A���f������T�N�ȓ��ɕa�C��P�K������A��Q�����N����������y����Q���c�����Ƃ��ɂ͏�Q�蓖�i�ꎞ���j���x������܂��B ����Q�����N���E��Q�蓖�����邽�߂ɂ́A��Q��b�N���̕ی����[�t�p�������Ă� �邱�Ƃ��K�v�ł��B |

|

| ��� | �� | ����(�ȉ��̂����ꂩ�ɊY�������) | ���e |

|---|---|---|---|

| (8)���ʏ�Q���t�� | �����N���ɔC�Ӊ������Ă��Ȃ��������̓��ʂȎ��������ŁA��Q��b�N���������Ă��Ȃ��Ⴊ���҂̕��B | ��Q��b�N�����Q�����N���A��Q���ϔN���Ȃǂ����邱�Ƃ��ł����A�Љ�ی����ł̔F��������ŁA �P�D�����R�N�R���ȑO�ɍ����N���C�Ӊ����Ώۂł������w���B �Q�D���a�U�P�N�R���ȑO�ɍ����N���C�Ӊ����Ώۂł�������p�ғ��̔z��҂ł����āA�����A�C�Ӊ������Ă��Ȃ��������ԓ��ɏ��f��������A���݁A��Q��b�N���̂P�E�Q�������̏�Q�̏�Ԃɂ�����B �������A�U�T�ɒB������̑O���܂łɓ��Y�̏�Q��ԂɊY�����ꂽ���Ɍ����܂��B |

�z�́A��Q��b�N���P�������̕��Ŋ�{���z50,000�~�A�Q�������̕��Ŋ�{���z40,000�~�B���t�����z�́A����ҕ����w���ɍ��킹���N�x�����I�Ɍ������ꕨ���̕ϓ��ɉ����ĉ��肳��܂��B |

| (9)�S�g��Q�ҕ}�{���ϐ��x(��) | �g�̏�Q�R���ȏ㖔�͗È�蒠�ێ��ҋy�сA����Ɠ����x�̏Ⴊ���̂�����B | �|�������Ă����ی�ҁi�O�d�����ɏZ��������U�T�Ζ����̓��ʂȎ��a���͏Ⴊ�����Ȃ����j�����L�̑S�ĂɊY������ꍇ�ŁA���̕ی�҂����S���͏d�x�̏�Q�����ꍇ�B | �I�g�N���̎x�� �i1���ɂ����z20,000�~�j |

��1:�}�{�`���҂Ƃ�

�i1�j���n�����i2�j�Z��o���i3�j�O�e�����̐e���ȂǂŁA�}�{�����ҁi�}�{�����l�j��}�{���Ȃ���Ȃ�Ȃ��l�̂��Ƃł���A�N���}�{�`���҂ƂȂ邩�ɂ��Ă͖��@�ɒ�߂��Ă��܂��B

��:��L�͖ڈ��ł��B�ڍׂ�m�ȓ��e�ɂ��ẮA���ڒS�������ɂĂ��m���߂��������B

�S������

(1)(2)(5)�E�E�E�Ԗ쒬����q�ǂ��ƒ�ێq�ǂ��ƒ�W �d�b391-1124

(3)(4)(9)�E�E�E�Ԗ쒬���ꌒ�N�����ێЉ���W �d�b391-1123

(6)(8)�E�E�E�E�E�Ԗ쒬����Z���ەی��N���W �d�b391-1120

(7)�E�E�E�E�E�E�E�l���s�Љ�ی������� �d�b0570-05-1165

�Z���ӎ������S

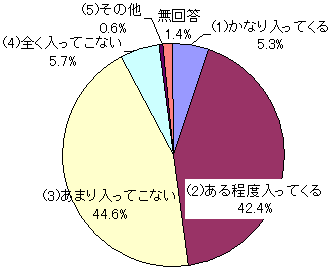

����̒������ʕ́A�u�������v�Ɋւ���A���P�[�g���ʂ������܂��B

�p�F���Ȃ��ɂ́A����������Ă��܂����B

| ���� | �� |

| (1)���Ȃ�����Ă��� | 5.3 |

| (2)������x�������� | 42.4 |

| (3)���܂�����Ă��Ȃ� | 44.6 |

| (4)�S�������Ă��Ȃ� | 5.7 |

| (5)���̑� | 0.6 |

| ���� | 1.4 |

������u�����Ă���v�Ɓu�����Ă��Ȃ��v�ł́A�قڔ��X�ł���A�܂��܂��[���Ə�M�̓w�͂��K�v�Ȃ��Ƃ��킩��܂��B

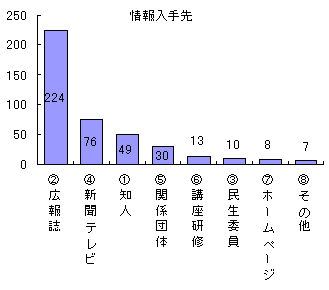

�p�F��L�̖₢�ŁA�u(1)���Ȃ�����Ă���v�u(2)������x�����Ă���v�Ɠ��������ɁB���̕��������ǂ����瓾�Ă��܂����B

| ���� | |

| (1)�m�l | 49 |

| (2)�L�� | 224 |

| (3)�����ψ� | 10 |

| (4)�V���e���r | 76 |

| (5)�W�c�� | 30 |

| (6)�u�����C | 13 |

| (7)�z�[���y�[�W | 8 |

| (8)���̑� | 7 |

�������̓����Ƃ��ẮA�u�L�v���ł������S�̖̂�54�����߂Ă��܂��B

�Ԗ쒬�Љ�����c��ł́A�z�[���y�[�W�ɂ�������ɍX�V���Ă��܂��̂ŁA�p�\�R�������g���ɂȂ���͐���A�N�Z�X���Ă݂Ă��������B

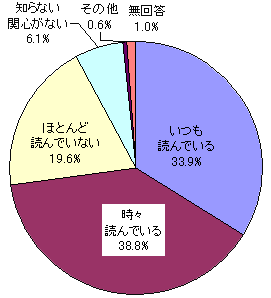

�p�F�Љ�����c��������s���Ă���L�u�݂�Ȃ̂ӂ����v�ɂ��āB

| ���� | �� |

| (1)�����ǂ�ł��� | 33.9 |

| (2)���X�ǂ�ł��� | 38.8 |

| (3)�قƂ�Ǔǂ�ł��Ȃ� | 19.6 |

| (4)�m��Ȃ��E�S���Ȃ� | 6.1 |

| (5)���̑� | 0.6 |

| ���� | 1.0 |

�u�ǂ�ł���v�Ƃ���������73���A�u�m��Ȃ��E�S���Ȃ��v�Ƃ�������6.1���ł���A�u�݂�Ȃ̂ӂ�����m���Ă���v���̖�80���̕��́u�݂�Ȃ̂ӂ����v��ǂ�ł��������Ă���ƌ������ʂɂȂ�܂����B

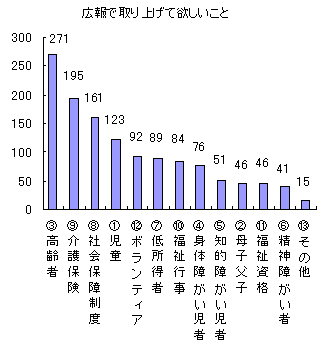

�p�F�Ћ��L�u�݂�Ȃ̂ӂ����v�Ŏ��グ�Ăق����A�܂��͒m�点�Ăق������e�ɂ��āB

| ���� | |

| (1)���� | 123 |

| (2)��q���q | 46 |

| (3)����� | 271 |

| (4)�g�̏Ⴊ������ | 76 |

| (5)�m�I�Ⴊ������ | 51 |

| (6)���_�Ⴊ���� | 41 |

| (7)�Ꮚ���� | 89 |

| (8)�Љ�ۏᐧ�x | 161 |

| (9)���ی� | 195 |

| (10)�����s�� | 84 |

| (11)�������i | 46 |

| (12)�{�����e�B�A | 92 |

| (13)���̑� | 15 |

�u����ҕ����v�u���ی��v�⍡���ƂȂ��Ă���u�Љ�ۏ�v����Ƀt�@�~���[�E�T�|�[�g�E�Z���^�[�Ȃǂ́u���������v�̏��ŊS�������A���グ�Ăق����Ƃ����ӌ������������܂����B

�����Ɋւ����͍L���炪�����A�u�݂�Ȃ̂ӂ����v��ǂ�ŕ������Ă��������Ă�������������邱�Ƃ�������܂����B�܂����グ�Ăق������e�ł́A����҂⎙����肪�����A�e�̉���q��ĂȂǂ̊S���������Ƃ�������܂����B